WANT TO DISCOVER MORE?

SEARCH

WANT TO DISCOVER MORE?

SEARCH

here is a lack of employees for the transformation towards e-mobility. Generative AI has the potential to close this gap and reduce costs at the same time.

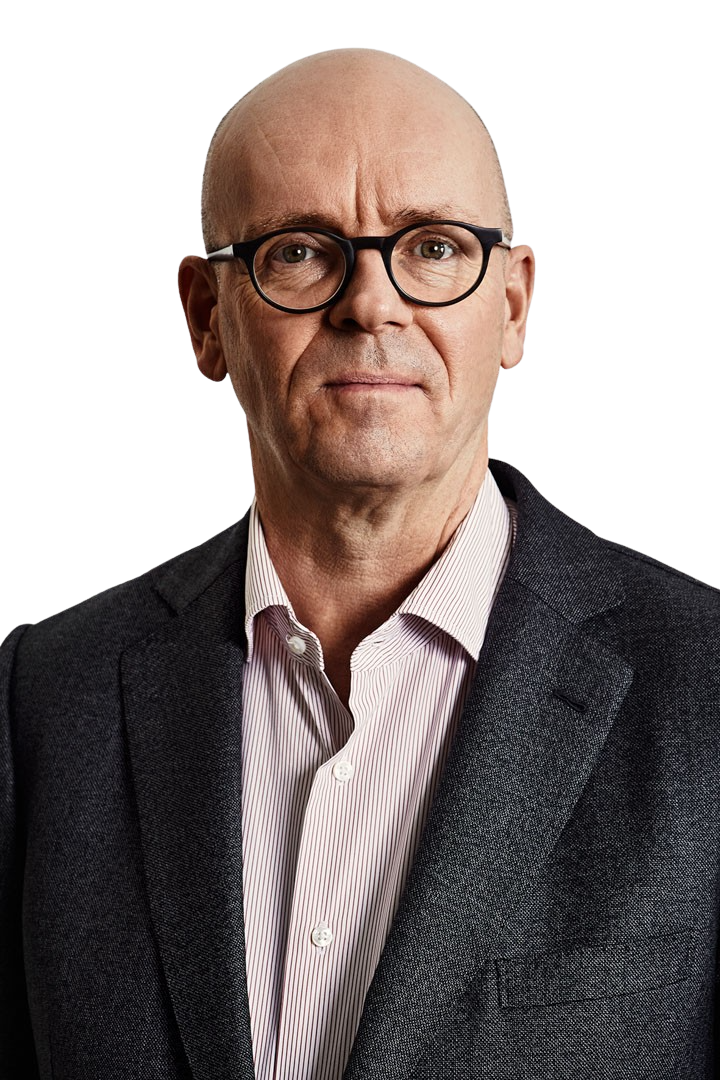

Dr. Alexander Timmer

Dr. Alexander Timmer (1981) joined Berylls by AlixPartners (formerly Berylls Strategy Advisors), an international strategy consultancy specializing in the automotive industry, as a partner in May 2021. He is an expert in market entry and growth strategies, M&A and can look back on many years of experience in the operations environment. Dr. Alexander Timmer has been advising automotive manufacturers and suppliers in a global context since 2012. He has in-depth expert knowledge in the areas of portfolio planning, development and production. His other areas of expertise include digitalization and the complex of topics surrounding electromobility.

Prior to joining Berylls Strategy Advisors, he worked for Booz & Company and PwC Strategy&, among others, as a member of the management team in North America, Asia and Europe.

After studying mechanical engineering at RWTH Aachen University and Chalmers University in Gothenburg, he earned his doctorate in manufacturing technologies at the Machine Tool Laboratory of RWTH Aachen University.

n the worldwide movement towards carbon neutrality Germany aims to reach 80% in renewable electricity share by 2030 from around 50% in 2023.

This increased share of renewable energies (wind, solar and hydro) also necessitates temporary storage of electric energy to stabilize the electric grid. A prominent and cost-effective way to increase storage capacity drastically and thereby stabilize energy supply is the integration of electric car batteries into the electricity grid. The method to not only charge car batteries from the electric grid, but also supply energy back from the car to households or factories through grid is known as V2G (vehicle to grid).

V2G serves as an alternative to other grid stabilization options such as pumped storage power plants, with few suitable locations left, or the significantly more expensive stationary battery storage. In the long run, commercial returns from V2G can reduce the total cost of ownership of an EV through reduction in charging and overall electricity bill.

The V2G score corresponds to the readiness of a country to utilize V2G potential. The most significant factors for the same are smart meter rollout (to enable bidirectional energy flow between EVs and grid) and share of V2G capable EVs in the fleet. The study shows that the V2G potential in most countries is not limited by smart meter roll-out, but the amount of available V2G capable vehicles. It also strikingly shows that Germany is significantly behind the leading nations in terms of V2G readiness. This is mainly due to a very low smart meter rollout in the country so far (around 1% of all household are equipped with a smart meter currently). The smart meter rollout in Germany was slowed down in the past by regulatory uncertainties and a lack of dynamic electricity pricing models requiring the smart meters. In the beginning of 2023, a new law came into place requiring a 95% smart meter rollout by 2032.

So far V2G has only been demonstrated through pilot projects and studies. For unleashing its true potential, both electrical and electric vehicle (EV) infrastructure of a country plays a prominent role. For example the amount of required charging points is increased, as vehicles serving as grid stabilizers block the charging point for this time.

If you want to discuss the opportunities and challenges that come with V2G, please feel free to contact Dr. Alexander Timmer.

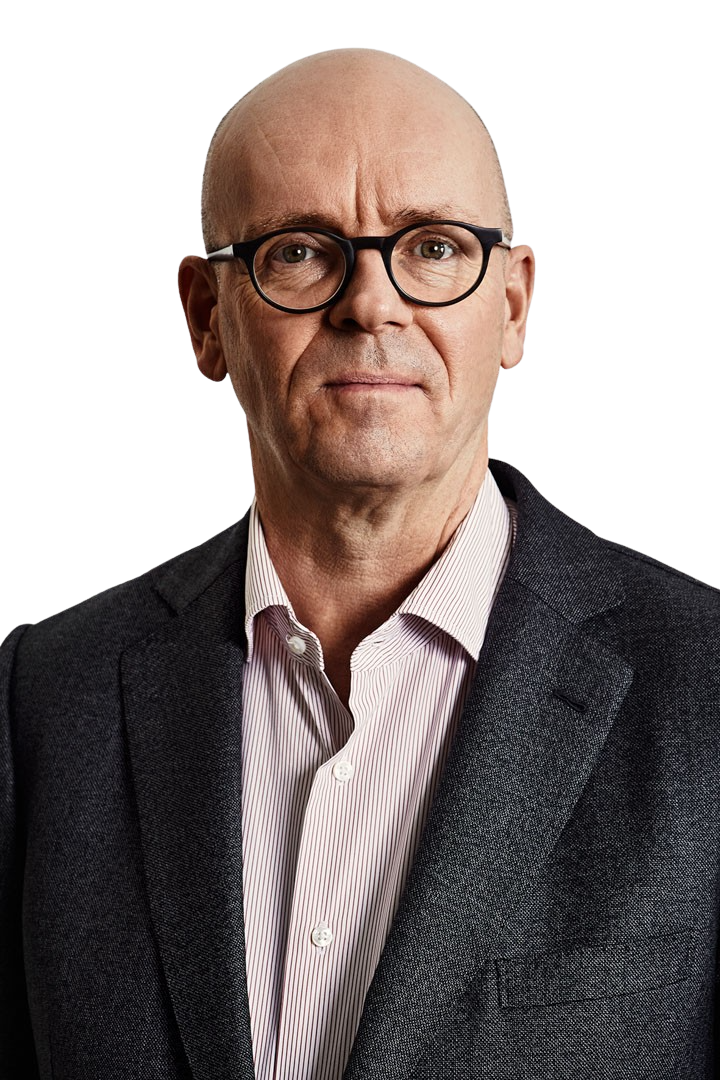

Dr. Alexander Timmer

Dr. Alexander Timmer (1981) joined Berylls by AlixPartners (formerly Berylls Strategy Advisors), an international strategy consultancy specializing in the automotive industry, as a partner in May 2021. He is an expert in market entry and growth strategies, M&A and can look back on many years of experience in the operations environment. Dr. Alexander Timmer has been advising automotive manufacturers and suppliers in a global context since 2012. He has in-depth expert knowledge in the areas of portfolio planning, development and production. His other areas of expertise include digitalization and the complex of topics surrounding electromobility.

Prior to joining Berylls Strategy Advisors, he worked for Booz & Company and PwC Strategy&, among others, as a member of the management team in North America, Asia and Europe.

After studying mechanical engineering at RWTH Aachen University and Chalmers University in Gothenburg, he earned his doctorate in manufacturing technologies at the Machine Tool Laboratory of RWTH Aachen University.

023 was a highly turbulent year for the Chinese auto market, which saw it engulfed in a vicious circle – a “rat race” with no end in sight and price wars as the weapons of choice.

In the following insight report, we want to explore this rat race in greater detail and provide an outlook for 2024, including the challenges that lie ahead as well as the focal points of foreign OEMs in the highly complex Chinese market.

“卷” or the involution of the Chinese auto market Overall performance

The term “卷” (spelled “Juǎn” in Chinese Pinyin) was undoubtedly the prevailing expression in the Chinese automotive market in 2023. It is understood to mean “involution” or “rat race,” depicting a scenario in which all market participants are entangled in an intense battle for market share with no foreseeable conclusion.

And that exactly describes the Chinese auto market with the emergence of a price war as the ultimate solution, while favorable governmental subsidies are on the way out – a vicious circle.

Curious? Download the full insight now!

Dr. Jan Burgard

Dr. Jan Burgard (1973) is CEO of Berylls Group, an international group of companies providing professional services to the automotive industry.

His responsibilities include accelerating the transformation of luxury and premium OEMs, with a particular focus on digitalization, big data, connectivity and artificial intelligence. Dr. Jan Burgard is also responsible for the implementation of digital products at Berylls and is a proven expert for the Chinese market.

Dr. Jan Burgard started his career at the investment bank MAN GROUP in New York. He developed a passion for the automotive industry during stopovers at an American consultancy and as manager at a German premium manufacturer. In October 2011, he became a founding partner of Berylls Strategy Advisors. The top management consultancy was the origin of today’s Group and continues to be the professional nucleus of the Group.

After studying business administration and economics, he earned his doctorate with a thesis on virtual product development in the automotive industry.

Willy Wang

Willy Lu Wang (1981) joined Berylls Strategy Advisors in 2017. He started his career participating in the graduate program of Audi focusing on production planning. After stations at another strategy consultancy as well as being the strategy director for a German Tier-1 supplier, he is now responsible for the China business at Berylls.

He has a broad consulting focus working for all clients in China, whether they are JVs, WOFEs or pure local players. He is also responsible for the development of AI and Big Data products dedicated towards the Chinese market further strengthening the Berylls End-to-End strategy and product development capabilities.

Wang studied Electronics & Information Technology with focus on Systems and Software Engineering and Control Theory at Karlsruhe Institute of Technology.

eschäftsumfeld der Zulieferer trübt sich in diesem Jahr ein, nach spürbarem Aufwind bei Umsatz und Marge im Jahr 2023.

Berylls-Rück- und Ausblick auf die Zuliefererbranche: 2024 wird erneut ein herausforderndes Jahr.

Die ersten drei Quartale 2023 waren eine Phase der Zuwächse bei den weltweit größten Zulieferern, Umsatz und Marge stiegen teilweise signifikant. Bereits in Q4 2023 trübten sich die Bedingungen ein, dieser Trend wird 2024 fortbestehen.

China bleibt größter Fahrzeugmarkt, aber bedingt durch die Währungsschwäche, die zunehmende Komplexität der Beziehungen zu China und Entscheidungsfindungen vor Ort, bekommt das positive Bild Risse.

Osteuropas Bedeutung für die Automobilindustrie ist hoch und wird weiterwachsen.

Steigende Lohnkosten in der Region und geopolitische Risiken, machen Standortentscheidungen zu Osteuropas Gunsten, jedoch zunehmend schwieriger.

Berylls-Experten sehen wachsende Relevanz von Zulieferer-Produktionsstandorten in Nordafrika.

Jetzt die gesamte Pressemitteilung herunterladen!

Dr. Alexander Timmer

Dr. Alexander Timmer (1981) ist seit Mai 2021 als Partner bei Berylls by AlixPartners (ehemals Berylls Strategy Advisors) tätig, einer internationalen und auf die Automobilitätsindustrie spezialisierten Strategieberatung. Er ist Experte für Markteintritts- und Wachstumsstrategien, M&A und kann auf eine langjährige Erfahrung im Operations-Umfeld zurückschauen. Dr. Alexander Timmer berät seit 2012 Automobilhersteller und -zulieferer im globalen Kontext. Er verfügt über ein fundiertes Expertenwissen in den Bereichen Portfolioplanung, Entwicklung und Produktion. Zu seinen weiteren fachlichen Schwerpunkten zählen unter anderem Digitalisierung und der Themenkomplex rund um die Elektromobilität.

Vor seinem Einstieg bei Berylls Strategy Advisors war er unter anderem für Booz & Company und PwC Strategy& als Mitglied der Geschäftsführung in Nordamerika, Asien und Europa tätig.

Im Anschluss an sein Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen und der Chalmers University in Göteborg promovierte er im Bereich der Fertigungstechnologien am Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen.

he trucking industry is faced with a formidable challenge in its quest for decarbonization, given its substantial climate footprint. The International Energy Agency reports that a staggering 40% of global road transport emissions originate from this sector.

Discover the transformation in long-haul trucking with electrification. Industry leaders must embrace unique services for a competitive edge. Our latest insight highlights these changes and emphasizes the urgency to act for success in a dynamic industry environment.

Download the full insight now.

Dr. Alexander Timmer

Dr. Alexander Timmer (1981) joined Berylls by AlixPartners (formerly Berylls Strategy Advisors), an international strategy consultancy specializing in the automotive industry, as a partner in May 2021. He is an expert in market entry and growth strategies, M&A and can look back on many years of experience in the operations environment. Dr. Alexander Timmer has been advising automotive manufacturers and suppliers in a global context since 2012. He has in-depth expert knowledge in the areas of portfolio planning, development and production. His other areas of expertise include digitalization and the complex of topics surrounding electromobility.

Prior to joining Berylls Strategy Advisors, he worked for Booz & Company and PwC Strategy&, among others, as a member of the management team in North America, Asia and Europe.

After studying mechanical engineering at RWTH Aachen University and Chalmers University in Gothenburg, he earned his doctorate in manufacturing technologies at the Machine Tool Laboratory of RWTH Aachen University.

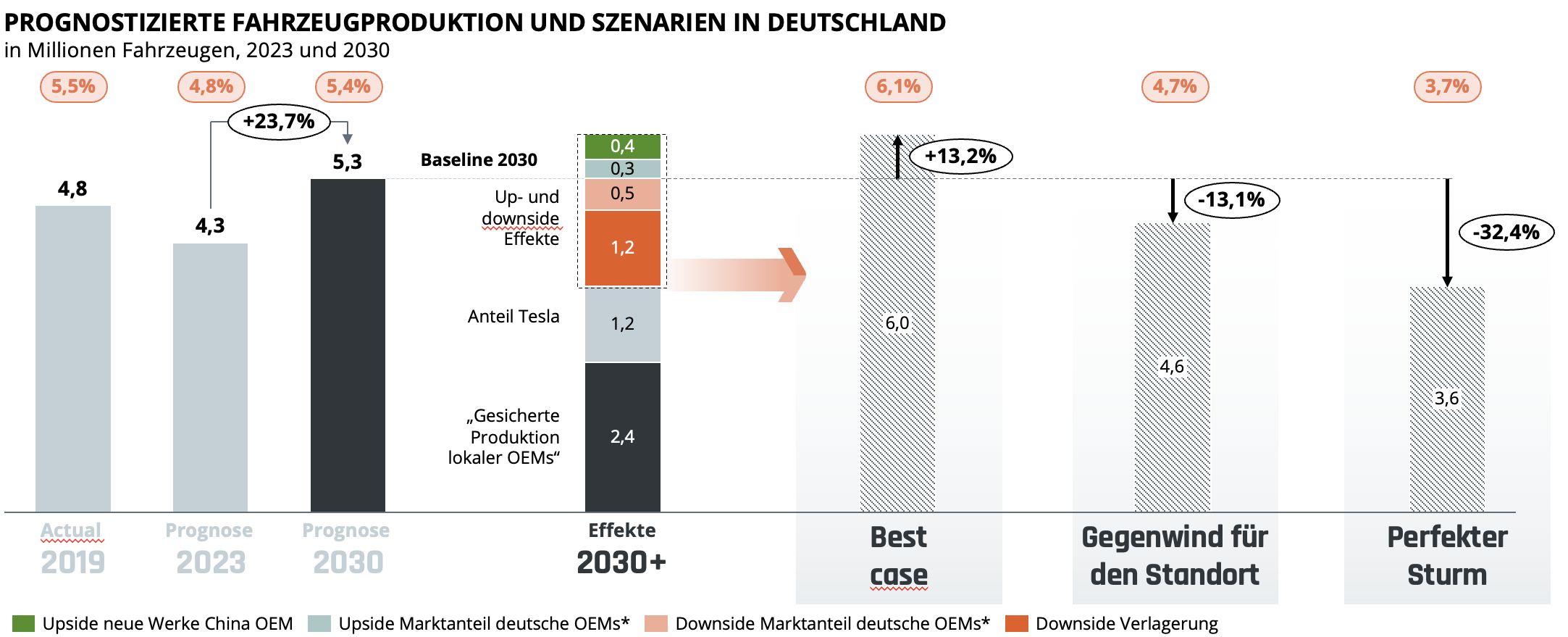

erylls erwartet für 2030 ein Volumen in der Automobilproduktion von 5,2 Millionen Fahrzeugen – unter starkem Vorbehalt.

Zum Jahreswechsel 2023/2024 prägt Pessimismus die deutsche Wirtschaft, zumindest, wenn man dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) glaubt. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zu ihnen gehören die schwächelnde Weltkonjunktur, Zinserhöhungen, aber auch Unklarheiten beim Bundeshaushalt. Zudem schwindet das Vertrauen in den Standort Deutschland, nicht zuletzt das abrupte Ende der E-Autoförderung trägt dazu bei. Wenig verlässliche Rahmenbedingungen und der Fachkräftemangel machen es schwierig, optimistisch auf das Jahr 2024 zu blicken. Die Berylls-Experten sehen dennoch Anlass zumindest für vorsichtigen Optimismus in der Automobilbranche.

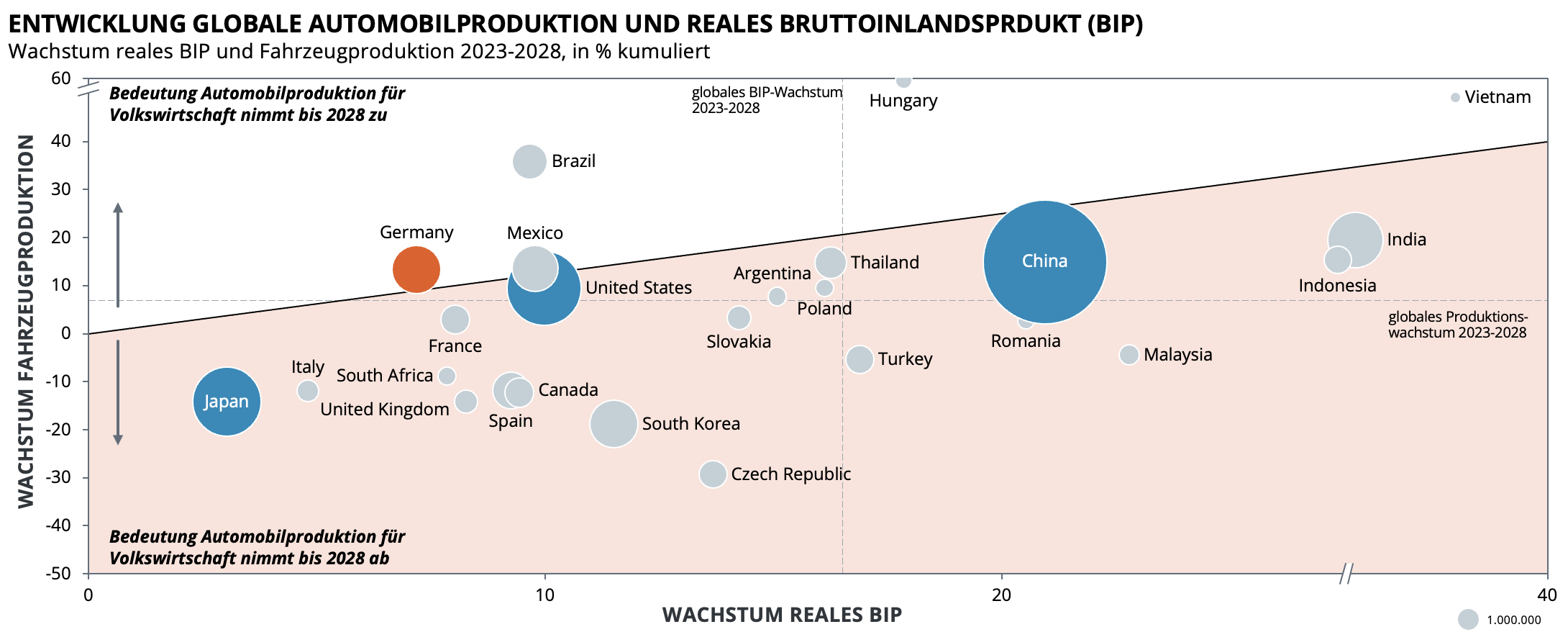

Denn nach vielen Tiefschlägen in der jüngeren Vergangenheit, ist die deutsche Automobilindustrie wieder auf einen Wachstumspfad eingeschwenkt. In den kommenden Jahren wächst die deutsche Fahrzeugproduktion mit 2,5 Prozent jährlich deutlich stärker als das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit prognostizierten 1,4 Prozent pro Jahr. Setzen wir dieses Wachstum an, werden im Jahr 2030 in Deutschland 5,3 Millionen Fahrzeuge produziert, im vergangenen Jahr waren es 4,3 Millionen. Bis 2030 wird ein Wachstum von 24 Prozent erwartet, das klar über dem von China liegt. Die dortige Steigerung der Fahrzeugproduktion wird im gleichen Zeitraum bei 17 Prozent liegen.

Figure 1: Vergleich Wachstum Automobilproduktion und BIP

Anmerkung: TOP 25 Länder nach Fahrzeugproduktion, bereinigt um Russland und Iran

Quelle: Berylls Strategy Advisors, S&P Global

Die für Deutschland gegebene Produktionszahl stellt allerdings einen Mittelwert dar, der in einem Korridor mit erheblicher Bandbreite liegt. Denn die Automobilindustrie am Standort Deutschland steht gleich vor zwei großen Herausforderungen. Zum einen vor ihrer Transformation in Richtung e-Mobilität und zum anderen vor industriepolitischen Verwerfungen. Zu denen gehören die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, aber auch der zunehmende Markt-Protektionismus in den verschiedenen Weltregionen.

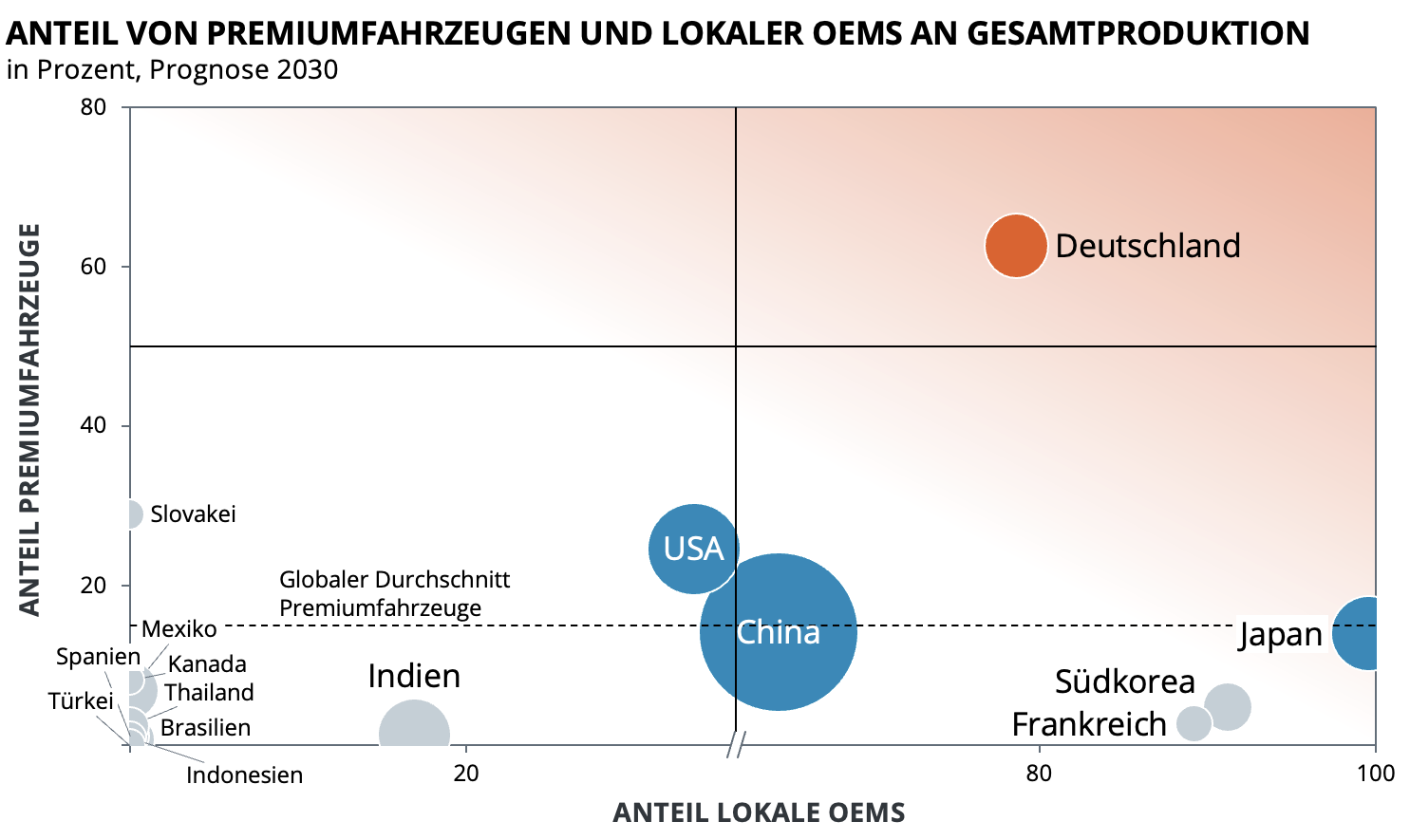

Produktionsverlagerungen und negative Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle können die Folgen sein. Sie würden die Inlandsfertigung um bis zu 32 Prozent schrumpfen lassen, wie die Berylls-Analyse nahelegt. Im Best Case allerdings, werden hierzulande im Jahr 2030 sechs Millionen Fahrzeuge produziert, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem angenommenen Mittelwert. Tatsächlich steigt das Produktionsvolumen aber nicht bei den einheimischen OEMs, sondern nahezu ausschließlich bei Tesla im Werk in Grünheide. Die deutschen Hersteller planen im Mittelwert mit keinem Wachstum der lokalen Produktion und sind zudem stark von den Entwicklungen im Premiumsegment abhängig.

Figure 2: Anteil von Premiumfahrzeugen und OEMs an Gesamtproduktion

Anmerkung: Top 15 Länder nach Fahrzeugproduktion

Quelle: Berylls Strategy Advisors, S&P Global

Problematisch für die heimische Industrie sind zudem Hersteller, die sich im nahen europäischen Ausland niederlassen. Hier mag beispielhaft die Ankündigung von BYD genannt werden. Der chinesische Hersteller plant ein Werk in Ungarn und wird von dort Europa mit vergleichsweise erschwinglichen Fahrzeugen versorgen. Um dem Standort Deutschland auch in Zukunft eine angemessene Bedeutung zu sichern, wäre es aber wünschenswert, wenn in hiesige Produktionsstandorte investiert werden würde oder wenn neue Hersteller, analog zu Tesla, ihre europäische Produktion in Deutschland ansiedeln.

Es wäre die Aufgabe eine engagierten Industriepolitik dafür die Weichen zu stellen. Dazu gehört ganz sicher eine Entbürokratisierung vieler Prozesse. Als wenig hilfreich sehen die Berylls-Experten dagegen die zeitlich begrenzte Einführung eines Industriestrompreises.

Schrumpft die Automobilindustrie in Deutschland, hat das unmittelbare und erhebliche Auswirkungen auf das BIP. Schon das von Berylls prognostizierte Worst Case Szenario, mit dem Produktionsrückgang von 1,7 Millionen Fahrzeugen bis 2030 (gemessen am Mittelwert), hätte einen negativen Effekt auf das BIP von 1,6 Prozent. Um diesem Abschwung vorzubeugen, sind alle relevanten Akteure aufgefordert wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die OEMs allein, können dies nicht bewerkstelligen.

Figure 3: Prognostizierte Automobilproduktion und Szenarien in Deutschland

*) Ausprägung abhängig von Szenario, mit oder ohne Risiko von Verlängerungen

Quelle: Berylls Strategy Advisors, S&P Global

Die gesamte Studie zur Automobilproduktion in Deutschland auch hier zum Download.

total of 7 Chinese car manufacturers presented themselves impressively at the IAA with large stands and high-quality, innovative vehicles. However, brands such as Fiat, Peugeot and Jeep were not represented. The profound change in the automotive industry cannot be denied.

The industry is undergoing massive changes that go beyond new drive concepts and designs and lead to a reorganization of brands and market shares in Europe and worldwide. The uncertainty in the German automotive and supplier industry is noticeable, and managers must actively shape the transformation to remain competitive.

In the midst of transformation processes towards electric drives, agile supply chains and autonomous vehicle technologies, a better balance is needed between leadership and management. Management controls and monitors the present. It focuses on business processes, plans budgets and organizes the necessary resources. Leadership, on the other hand, focuses on future viability. It creates an environment and a culture in which the company can be successful in the long term by breaking down rigid thought patterns and motivating employees to help shape the change.

However, there is no standardized definition of leadership, and it requires regular discussion so that individual scope for interpretation can come together. The basic prerequisite is a shared understanding of leadership attitudes and mindsets within the leadership team. This significantly impacts the way they make decisions, treat their employees, and shape the corporate culture. Without debate and reflection within the leadership team, individual mission statements develop and inevitably lead to contradictory behavior and decisions. For example, a “charismatic manager” or a “good coach” is not automatically a strong leader. There is no doubt that these are desirable qualities. However, they can also be a risk for a company, as seen in the DeLorean Motor Company in the early 1980s. Its founder, John Z. DeLorean, was a charismatic but controversial engineer who quickly gained fame and influence at General Motors and is still considered the youngest department head in the company’s history. Through his courage, self-confidence, and innovative spirit, he quickly made a name for himself outside the automotive industry. However, his business practices, his personal lifestyle and his financial and strategic decisions quickly led to problems and ultimately to the collapse of the company.

Our observations reveal that successful leadership teams possess five specific characteristics, drawing inspiration from Jim Collins’ principles:

1. “Entrepreneurial spirit” characterizes managers who are distinguished by a unique combination of two essential qualities. Through personal humility, they focus on teamwork and devote their ambition to the good of the organization rather than their own personal recognition. In addition, they are highly committed to the long-term success of the organization through professionalism, high work ethic, high standards and willingness to take tough decisions.

Eiji Toyoda is an example of true “entrepreneurial spirit”. During his 15-year presidency, Toyota became one of the leading automobile manufacturers, setting new standards for quality, efficiency, and continuous improvement. Rather than personal enrichment or self-promotion, Eiji’s focus was on improving the company and promoting the Toyota Production System.

2. “Fanatical discipline” involves setting a clear performance framework that must be demanded and adhered to with the utmost rigor. Even under the most unfavorable conditions, no restraint is granted, even if it seems tempting due to short-term profits or external pressure.

Although his disciplined approach is not without controversy, and his leadership style attracts both admiration and criticism, Elon Musk is a living example of fanatical discipline. His enthusiasm and dedication to his products became clear in 2018. During this time, there were reports that he slept on a couch in the factory to monitor production processes and intervene immediately in the event of problems to achieve the ambitious production increases.

3. “Empirical creativity” encompasses the relentless urge to first subject innovative ideas with experiments, facts and figures. Instead of putting extensive resources into an idea from the outset, the “bullets first, cannonballs later” approach is pursued.

For centuries, “Hongbao,” traditional red envelopes filled with money, have been cherished in Chinese culture, especially during Chinese New Year. In 2014, Tencent transformed this tradition by introducing a digital version on WeChat. In an advertising campaign, around EUR 70 million was digitally distributed, marking the success of this innovation. This breakthrough paved the way for WeChat Pay, allowing users to link their bank accounts for seamless digital transactions. The founder, Allen Zhang, is integral to WeChat’s cult-like success in China, akin to Steve Jobs in the USA and Europe, with a staggering 1.3 billion active users.

4. “Productive paranoia” aims to identify and anticipate future challenges and problems at an early stage before they occur and the ability to react decreases. Productive paranoia represents a sensible form of prevention and risk management. The key motivation of leaders with productive paranoia is not to take past success for granted and remain self-satisfied. Instead, they think about what dangers may lurk in the future and what reserves need to be built up for protection in the form of time, money or even knowledge.

Alan Mulally, the former CEO of Ford Motor Company, became known for his pragmatic approach to the automotive business and his use of big data for decision making. Unlike GM and Chrysler, Ford did not have to turn to the US government for funds from the Troubled Asset Relief Program (TARP) during the financial crisis of 2008/2009. With empirical data and well-founded analyses, Ford had already prepared itself for economically uncertain times and reacted early to changing consumer preferences with more economical models, such as the Superior Fuel Economy Package of the Ford F150 in 2009.

5. “Radical Candor” is a catalyst for transformation by encouraging controversial thinking and creating an environment that values diverse perspectives. Conventional thinking is broken, and innovative solutions are identified by encouraging active listening and open conversations. Conflicts are not seen as an obstacle to be avoided, but as a source of creative tension for collective learning and growth. With curiosity and openness, leaders lead through conflict to solutions.

Netflix embodies radical candor, with a culture deeply ingrained in seeking a “diversity of thought.” Originating from Reed Hastings, co-founder and CEO, this conviction is rooted in the belief that diverse perspectives foster creativity and enable agile adaptation to changing conditions. Netflix actively encourages debates, where decisions prioritize the quality of proposed solutions over authority or charisma. The company operates on the principle that the best idea, regardless of its origin, prevails. Embracing “Fail Fast and Learn,” Netflix recognizes that not every idea succeeds, fostering experimentation and risk-taking crucial for innovation. In acknowledging that failure is a natural part of the process, individuals are not solely held responsible for setbacks, contributing to a culture of continuous improvement.

The escalation of competition from the Far East is not a passing challenge but the emerging norm. The demand for continuous competitiveness and innovation places unrelenting pressure on companies and their managers. Resilience is key. For leaders steering their companies through transformative times, the emphasis is not on embodying all leadership characteristics individually. Instead, the goal and challenge lie in cultivating and fostering these qualities within the leadership team.

Leadership teams wield numerous levers to navigate effectively. They must inspire through their actions, setting an example for others to follow. Establishing a culture of openness requires the management team’s receptivity to feedback, offering employees a platform for expression. Personnel decisions, serving as guides for valued behaviors, necessitate a commitment to entrepreneurial thinking. This, in turn, demands the creation of structures fostering innovation, risk-taking, and efficient problem-solving. Actively shaping the organization enables the desired culture to flourish. Transparent resource distribution clarifies priorities, fostering not only understanding but also trust. Trust, the cornerstone for effective collaboration, forms the basis upon which a culture of success is constructed. By proactively engaging with these levers, managers not only shape the present but also chart the course for the future of the company.

Continuous training and development are indispensable for managers to keep pace with evolving requirements and successfully guide their companies. While empathy and a commitment to personal development are prerequisites for managerial suitability. Further, essential leadership skills can be honed through targeted training, encompassing active listening, adept handling of resistance and conflicts, and the ability to make tough decisions.

As challenges confronting management teams multiply, skills such as decision-making under uncertainty and maintaining operational effectiveness gain prominence. Shifting away from the mere “management” of existing standards and plans, managers must rethink strategies for the future. Regular self-reflection on leadership performance becomes imperative for continuity and personal growth.

At Berylls, we offer support to management teams and executives in identifying strategic areas of focus and deriving actionable insights for leadership aspirations and performance. Our commitment extends to providing comprehensive assistance through team development, coaching, and capability building.

Discover how Berylls can elevate your leadership team through tailored development programs. Navigate to our website for more information on our comprehensive support.

Laura Kronen

Laura Kronen (1980) is a partner at Berylls by AlixPartners (formerly Berylls Strategy Advisors) with a focus on transformation. She is passionate about moving people and organizations forward. With over 18 years of industry and consulting experience, her focus is on transformative challenges in the operations context – from executives to individual employees, at manufacturers and suppliers. She helps her clients align strategy, structure, and culture in their respective market environments to build resilience.

Prior to joining Berylls, Laura Kronen worked at PwC Strategy&, Volkswagen AG and Audi. She holds a diploma degree in industrial engineering from the Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Peter Eltze

Peter Eltze (1964) joined Berylls by AlixPartners (formerly Berylls Strategy Advisors) as a Partner in November 2015. He began his career in the medical technology division of an integrated technology corporation, and became a project manager at Malik Management Zentrum St. Gallen in 1996 before being appointed Partner in 2001. From 2003, in his role as member of the executive board, he was in charge of Management Education & Development. Since the end of the 1990s, Peter Eltze has advised companies in the automotive and mechanical engineering industries. At Berylls, his consulting activities focus on integrated organizational development (strategy, structure, culture), transformation management, and executive development.

Education in wholesale and international trade; administrative sciences at the University of Constance, Germany.

reat onboarding makes a difference to any employee journey. As the automotive industry’s transformation process accelerates, attracting, integrating, developing, and retaining employees with mission-critical capabilities is key to assuring future readiness and successful transformation.

Here we outline a “but different” recommendation for onboarding programs.

The automotive industry finds itself at a crossroads, navigating the challenging transformation driven by connected, autonomous, shared, and electric (CASE) vehicles in a digitized world. In this era of unprecedented change, future readiness and successful transformation inevitably require the ability to reshape capability and skill portfolios efficiently. It’s not just about staying competitive – it goes beyond simple competitiveness – it’s about dynamically redesigning the capability portfolio that serves as a foundation for driving future innovation and delivering greater customer value.

To address this challenge, the industry recognizes the pivotal role of onboarding both new hires and existing staff coming from upskilling and reskilling programs. The effectiveness of this process is crucial for closing strategic skill gaps and ensuring the rapid integration of new arrivals. At the same time, it acts as a protective measure and validates the substantial investments made in acquiring talent, fostering leadership, and developing functional skills. Against the backdrop of a shrinking average employee tenure, onboarding has emerged as a critical success factor. It acts as the driving force behind boosting commitment, strengthening retention rates, speeding up time-to-productivity, and ultimately cutting down on staff turnover. Onboarding goes beyond its usual role, becoming a strategic necessity that not only tackles challenges but turns them into chances to improve organizational effectiveness.

Facts tell a different story, but underline the importance of exceptional onboarding:

On the flip side, a remarkable 70% of those who underwent exceptional onboarding describe their job as “the best possible job” (Gallup 2021). This contrast highlights the immense potential onboarding holds for shaping employees’ perception of their roles and, by extension, their commitment to the organization.

Onboarding is more than just setting up your laptop and finding your seat; it’s about grasping your responsibilities, understanding the context of your role, familiarizing yourself with processes and tools, and immersing yourself in the company’s unique culture. And it should be even more than that. As we see it, onboarding is the art of forging connections and relationships, instilling purpose, weaving the company’s DNA, and nurturing commitment.

In essence, onboarding must create those legendary moments that can define the trajectory of high-performing employees. The efforts put into recruitment and people development should come to fruition during the onboarding process. However, the reality looks different. Onboarding processes often seem to be “undermanaged,” leading to a disconnect between potential and performance.

So, what concrete results can be achieved by an exceptional onboarding process?

By the way, we are not simply talking about the onboarding of a few individuals in this article. Reviewing our actual project landscape, we conclude that it regularly involves hundreds, and even up to several thousand new team members annually at certain clients. This large-scale onboarding requirement and its significance cannot be overstated. In practical terms, it goes hand in hand with CASE-related upskilling/reskilling initiatives, venture building projects, the setting up of new hubs and plants, post-merger integration situations, and lots more.

The four phases of onboarding

Source: Berylls Strategy Advisors

The onboarding journey is far more than just a day-one matter. It begins long before the new employee walks through the office doors or embarks on an upskilling journey. A strong focus is usually on the first 6–12 weeks, but it extends well up to the end of the first year in a new position. Effective onboarding is a journey, not a destination where the mutual understanding that you are an exceptional employer is established.

To ensure an outstanding onboarding process, our latest project experience indicates that a holistic approach that combines a fluid offering of collective and individual nuggets, action orientation, culture alignment, and networking is key. For organizations dealing with a significant number of new employees, especially in a global environment, the digitization of onboarding is essential in order to meet the efficiency requirement.

So lastly, here are the “but different” key factors that can help secure the ultimate success of your onboarding program:

1. Modular and flexible learning journeys: Firstly, onboarding is based on purpose and outcome. Tailor onboarding content to specific roles and requirements, allowing for individualized learning. Offer a mix of mandatory and optional content and provide additional nuggets for those who want to explore further and deeper. Onboarding should be focused on action, with a “learn, apply, experience” approach. Avoid overwhelming employees with information and ensure that the content aligns closely with daily business needs.

2. Purpose and culture integration: Instill a sense of belonging by aligning onboarding with your organization’s purpose and culture. Create emotionally empowering experiences and moments that foster a shared mindset, e.g. a special brand, product, or cultural experiences. Make new employees or team members feel like essential teammates and celebrate their unique talents, contribution, and perspectives in meetings and all-hands situations. Always provide equal and transparent access to information. Help employees to feel like they can be their true self and make sure you find ways to openly value differences.

3. Fostering networks and relationships: Building relationships within the organization is key. Invest time in fostering cross-functional relationships, whether in digital, blended, or physical formats, to encourage interaction with colleagues from across the organization. Build and grow communities as a forum for commitment, interaction, and communication around onboarding-related topics (e.g. special use cases, processes, methods, tools, etc.), and empower participants by providing peer support.

4. Put digital learning at the center: When it comes to scalability, flexibility, online and offline availability, effectiveness, and efficiency the advantages of digital learning in onboarding situations outweigh the disadvantages of higher initial costs and longer preparation times before programs can be launched. Live online formats can be a significant part of blended learning and make highly personalized learning journeys possible. This transition is not confined to individual organizations, but is essential on a larger scale in a world that has become smaller thanks to digitization.

5. AI-based learning journeys: The use of AI in onboarding boosts efficiency when it comes to creating relevant nuggets and enables the deep-search and auto-tagging of content across your databases. Truly personalized training and virtual coaches that provide real-time feedback, answer common questions, and offer guidance on company policies and procedures are no longer a utopia. Finally, AI can leverage large amounts of data to identify trends and patterns in the onboarding process. This data can be used to continually refine and improve the onboarding experience, leading to higher employee satisfaction and improved retention rates.

By following these five key factors, your onboarding program can ensure that every employee, whether new to the organization or coming from an upskilling and/or reskilling program, has the best possible start. Give your employees the time they need to acclimatize to their roles, understanding that the investment will pay off over time.

Remember, you’re not starting from scratch. Many intelligent and engaging applications and experiences are already in place. They might only need to be adapted to form a holistic approach and enriched by some new but already proven pieces of technology. By doing so, your onboarding can become a transformative and rewarding journey for both employees and the organization as a whole.

We are happy to support you in the conception, design, and implementation of effective onboarding programs that strongly engage your workforce and thus dynamically develop your capability landscape for driving future innovation and increasing customer value. Please contact us to find out more. We look forward to hearing from you.

Dr. Frank Heines

ie erhalten wir die Steuerbarkeit des Unternehmens, wenn es grösser und komplexer wird? Wie können wir navigieren, wenn Prognosen kaum mehr möglich sind und sich Kundenbedürfnisse, Märkte und Technologien rasend schnell verändern?

Die deutsche Automotive Industrie befasst sich intensiv mit dieser Frage. Die Qualität des Steuerungssystems der Firma ist zum neuen Top-Management Thema geworden.

«If the rate of change outside exceeds the rate of change inside – the end is in sight» soll die amerikanische Management Legende Jack Welch bereits in den 70er Jahren gesagt haben. Das Unternehmen muss anpassungsfähig sein an eine sich immer schneller verändernde Umwelt. Aber wie geht das heute bei der schwindelerregenden Veränderungsrate, mit der Unternehmen in Form von Multikrisen, neuen Technologien und neuen Geschäftsmodellen konfrontiert sind? Wenn wir uns auf keine Prognose mehr verlassen können: Wie kommen wir trotz Nebel und Sturm am Ziel an? Viele Unternehmen sind diesbezüglich schwerfällig geworden und stellen ihre Steuerungsorganisation auf den Prüfstand. Sie hat trotz der Einführung agiler Methoden noch immer Mühe im Umgang mit Dynamik. Sie gibt nicht die nötige Orientierung, vergeudet zu viel Management-Kapazität auf das Kompensieren von Schwächen in der Entscheidungsstruktur, die Kommunikation funktioniert nicht und die Traktion ist nicht da.

Als erstes müssen die Voraussetzungen für das Funktionieren von Steuerung geschaffen werden.

Dazu verlagert sich der Fokus des Top-Managements für einen Moment von der Arbeit im System auf die Arbeit am System, also an den Strukturen. Die Kernfrage lautet: Welche Entscheidungsstruktur erlaubt es uns, das Unternehmen sicher durch die aktuellen und zukünftigen Stürme zu steuern? Mit der Entscheidungsstruktur untrennbar verbunden ist die Kommunikationsstruktur. Wie bei der Maschine: Wenn man das Kabel kappt, funktioniert die Steuerung nicht mehr. Aber wie macht man das? Benchmarking liefert keine relevanten Hinweise, weil die meisten Unternehmen hier gerade ihre eigene Baustelle haben. Woran kann man sich also orientieren? Bereits in den 70er Jahren schlägt der britische Kybernetiker Stafford Beer ein Modell für die Diagnose und das Design der Entscheidungs- und Kommunikationsstruktur einer Firma vor. Dies zu einer Zeit allerdings, in der weder das Problem relevant noch die Technologie verfügbar war. Dennoch wird damit in allen Arten von Organisationen wie NGOs, KMUs, Konzerne und ganzen Staaten experimentiert. Inzwischen ist neben der Lösung auch die Technologie da und vor allem der Bedarf.

Die Lösung die Beer vorschlägt, liegt nicht in neuen Organisationsformen oder alternativen Organisationsmodellen. Die Suche nach hierarchiefreien, soziokratischen, purpose-driven oder andersartigen Organisationen ist eine Suche am falschen Ort. Beer führt unseren Blick in eine andere Richtung, nämlich in eine dritte Dimension des Organisierensneben der Aufbau- und der Ablauforganisation. Man hat sie bisher übersehen und deshalb nur schwer steuerbare Organisationen gebaut. Wie in der Fliegerei: Man konnte schon lange geradeaus fliegen, bevor die Gebrüder Wright mit dem Seitenruder eine dritte Dimension unter Kontrolle gebracht haben. In unseren Firmen optimieren wir seit 100 Jahren die ersten beiden Dimensionen, die Aufbau- und Ablauforganisation. Was fehlt also? Orientierung gibt das beste Steuerungssystem, das wir kennen: Unser eigener Organismus. Er besitzt neben seiner Anatomie (Struktur) und seiner Physiologie (Prozesse) eine Neurologie, die ihn dazu befähigt, mit Komplexität umzugehen. Die spannende Frage ist nun, welche Lösung die Natur in vier Milliarden Jahren für das Steuerungsproblem wohl entwickelt hat, und was wir daraus für unsere Firmen lernen können. Diesen Problemlösungsansatz kennen wir auch aus der Bionik, die sich mit dem Lernen von Lösungen der Natur für technische Probleme befasst. Unsere Unternehmen brauchen neben der richtigen Aufbaustruktur und neben funktionierenden Prozessen also eine dritte Dimension, die Steuerungsorganisation, damit das Unternehmen fliegt.

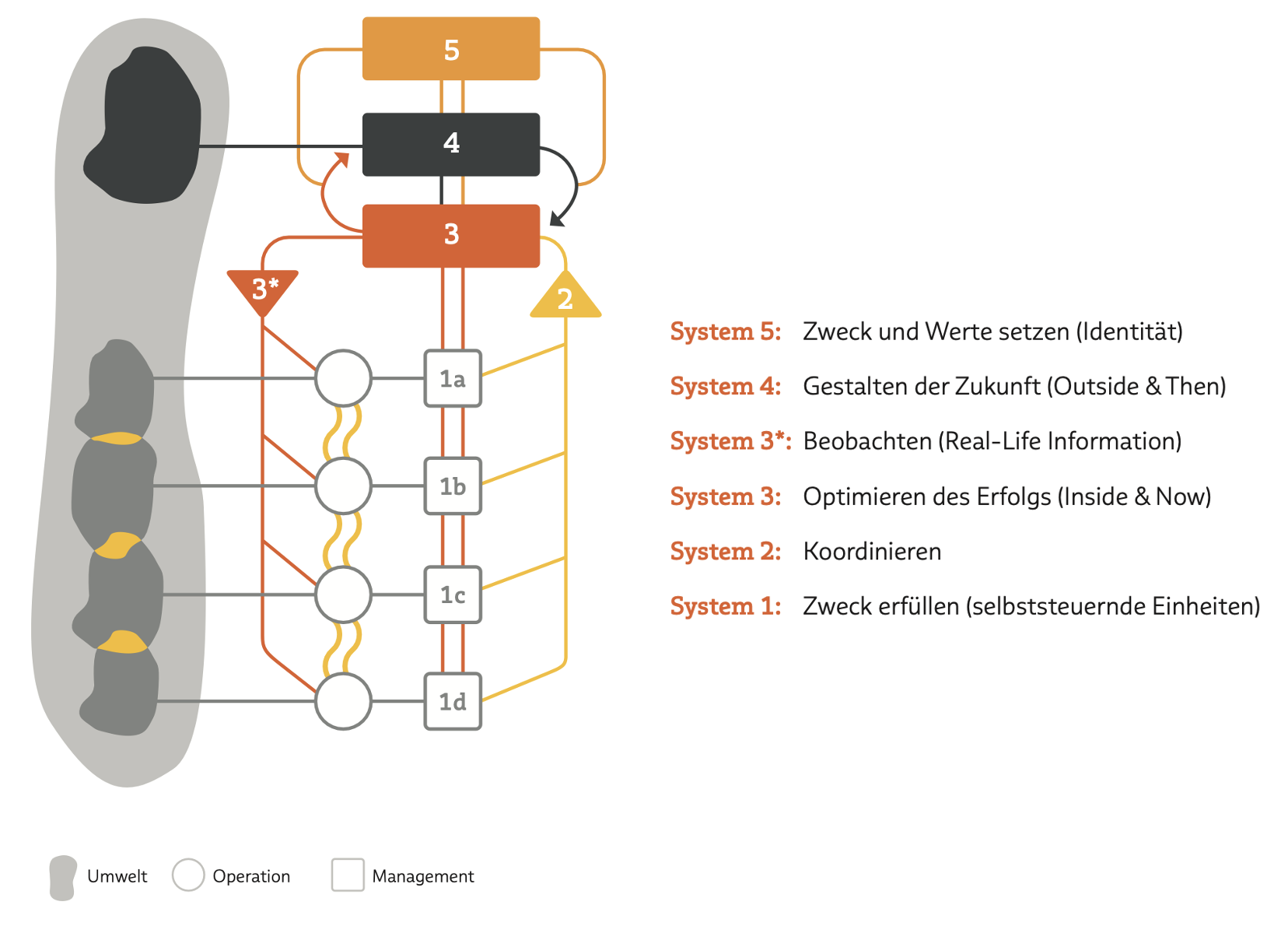

Die von Beer vorgeschlagene Struktur ist das Viable System Model (VSM). Es enthält alle notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Lebensfähigkeit eines Unternehmens. Lebensfähig oder eben «viable» heisst, seine eigene Existenz auf Dauer aufrechterhalten zu können – also nicht nur «Geschäfte machen», sondern im Geschäft bleiben. Es gibt eine allgemeingültige Steuerungsstruktur vor. Diese gilt über alle Ebenen des Unternehmens (Prinzip der Rekursivität) und sieht die Entscheidung auf möglichst niedriger Ebene vor (Prinzip der Subsidiarität), nämlich dort, wo die sachnahe Information ist. Durch diese Prinzipien entsteht Agilität, die eine Teilmenge der Viabilität ist.

Quelle: Berylls Strategy Advisors, MP Consulting

Die erste Vorsteuergrösse für Lebensfähigkeit fängt beim Kunden an. «Stellt die Struktur das ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wofür unsere Kunden bezahlen?» Mit dieser Frage beginnt der Designprozess und hieraus wird die Aufbauorganisation des Unternehmens abgeleitet. Es werden die Einheiten festgelegt, die sich weitgehend selber steuern sollen und dem Prinzip der Rekursivität folgend wiederum ein eigenständiges Viable System repräsentieren. Diese Entscheidung mag in Unternehmen mit wenigen, gut abgegrenzten Produkten und einer überschaubaren Anzahl an Kunden und Märkten einfach erscheinen. Die Realität zeigt aber, dass durch die zunehmende Vernetzung von Produkten zu Ökosystemen, die Unterschiedlichkeit der globalen Märkte und dem Streben der Kunden nach möglichst individuellen Produkten die Komplexität bei der Beantwortung der Frage nach dem Kundennutzen steigt. Ein guter organisatorischer Schnitt durch die Etablierung von E2E-Verantwortung in der Aufbauorganisation auf allen Ebenen reduziert diese Komplexität, löst sie aber nicht auf.

Wir erinnern uns: Es geht um das Steuern im Sturm. Die verbleibende Komplexität muss übergeordnet gesteuert werden. Das ist die zentrale Aufgabe des Top-Managements, und wie gut sie erfüllt wird, ist heute der wohl wichtigste Qualitätsmassstab. Komplexitätsmanagement bedeutet dabei die Vermeidung unnötiger, aber auch die Beherrschung notwendiger Komplexität. Die vielleicht wichtigste Lektion, die uns die Kybernetik lehrt, basiert auf «Ashby’s Law»: Nur Komplexität kann Komplexität bewältigen. Mit anderen Worten: Je komplexer ein System und seine Umwelten sind, desto stärker muss die Steuerung sein – das erinnert uns an Jack Welch! Das VSM stellt uns das Werkzeug zur Verfügung, um diese Passgenauigkeit herzustellen.

In einem lebensfähigen System umfassen die Aufgaben der Steuerung: Koordination (System 2), Steuerung des operativen Erfolgs (System 3), Steuerung der Zukunftsfähigkeit (System 4) sowie das Schaffen von Identität und Normen (System 5). Dieses Zusammenspiel aus operativem, strategischem und normativem Management ist von herausragender Bedeutung. Insbesondere das rechtzeitige Umsteuern der personellen und finanziellen Ressourcen vom bestehenden auf neues Geschäft, ist wohl die schwierigste und zugleich wichtigste Aufgabe des Senior Managements. Wann und wie viele Ressourcen sollen, z.B. in den Ausbau der Elektromobilität, der Konnektivität oder in die ADAS-Entwicklung investiert werden? Diesen Fragen kann sich ein Senior Management nur dann ausreichend widmen, wenn das operative Geschäft nicht seine ganze Aufmerksamkeit absorbiert. Zur Integration dieser Aufgaben stehen dem Management aus dem VSM ein Prinzip und zwei Steuerungsachsen zur Verfügung, die situativ gespielt werden müssen.

Quelle: Berylls Strategy Advisors, MP Consulting

Gerade in zunehmen volatilen Zeiten, gewinnt das Prinzip der Selbststeuerung über alle Hierarchieebenen hinweg an Bedeutung. Kann das Unternehmen auf kurzfristige Veränderungen interner und externer Faktoren reagieren und rechtzeitig den Kurs anpassen, um trotzdem die gesteckten Ziele zu erreichen? Auch hier steht uns die Kybernetik als Wissenschaft Pate. Wie bei technischen Systemen müssen im Unternehmen durchgängige Regelkreise mit regelmäßigen Rückmeldungen (Feedbackloops) installiert und gelebt werden, um die Leistung und das Verhalten des Unternehmens im richtigen Moment anzupassen. Dies gelingt nur, wenn klare Entscheidungsstrukturen und -kompetenzen vorhanden sind. Dann kann Feedback, also die Auswirkung von Entscheidungen, zurück auf den Entscheider fallen. Das sorgt für Selbstregulation.

Wir streben mit dem VSM also möglichst autonome und sich selbst regulierende Einheiten an. Auch bei technischen Systemen ist das so. Das Antriebssystem im Automobil kümmert sich auf gerader, freier Strecke autonom um den Vortrieb und muss sich dazu nicht groß mit dem Brems- und Lenkungssystem abstimmen. Es besitzt eine Schlupfregelung, die kontinuierlich die Straßenbedingungen (Umwelt) erfasst und bei Bedarf regelnd eingreift. Im VSM wird diese autonome Steuerung über die horizontale Steuerungsachse beschrieben. Wird es hingegen kurvig, benötigt es eine übergreifende Steuerung, um sicher am Ziel anzukommen: Die vertikale Steuerungsachse. Sie sorgt dafür, dass mehrere Systeme sinnvoll zusammenwirken. Über sie wird im Unternehmen koordiniert, Informationen gesammelt, Ressourcen und Budgets verteilt, oder im Notfall regelnd in die Autonomie der Subsysteme eingegriffen. Im genannten Beispiel würde diese Achse über den Fahrer oder das automatisiert fahrende Fahrzeug gesteuert, um rechtzeitig vom Gas zu gehen, zu bremsen und zu lenken. Durch diese Steuerung wird das Gesamtoptimum des Systems sichergestellt: Schnell aber sicher am Ziel anzukommen. Hierarchie ist in diesem Sinne besser als ihr Ruf. Steuerungssystem erfordern eine logische Hierarchie, die sich aus der Relevanz von Information ergibt, nicht aus Status und Macht. Diese Art von Hierarchie ist für das Funktionieren notwendig.

Kommunikation ist schon zwischen zwei Menschen nicht einfach. Hier könnten gegebenenfalls Paul Watzlawick oder Schulz von Thun helfen. Noch anspruchsvoller ist die Gestaltung der Kommunikationskanäle, die für eine wirksame Steuerung funktionieren müssen. Welche das sind, und wie leistungsfähig sie sein müssen, können wir wiederum am VSM ablesen. So stellen wir sicher, dass die Verkabelung funktioniert. In der Praxis bedeutet das die Gestaltung der Input-/Output Verbindungen zwischen Organen, Gremien, Meetings und Abteilungen verschiedener Management-Ebenen. Hier kann man sich leicht verlieren, wenn man keine Orientierung hat. Diese Orientierung fehlt üblicherweise, und so entsteht eine ungesunde Art der Selbstorganisation, in der sich die Dinge zurecht rütteln und dabei weniger die Steuerungslogik sondern mehr persönliche Interessen und historische Gründe das Design bestimmen. Die meisten Steuerungsorganisationen sind demzufolge nicht aktiv designt, sondern einfach irgendwie entstanden. Hierin liegt das vermutlich grösste Leistungsreservepotential in unseren Firmen.

Qualität ist nicht erst seit «Total Quality Management» von grösster Bedeutung für ein Unternehmen. Sie verlagert sich aber nun zunehmen von Produkten, Services und Prozessen auf die Qualität der Entscheidungs- und Kommunikationsstruktur des Unternehmens, also auf seine Steuerung. Es wird im zunehmenden Nebel und bei zunehmender Dynamik schwierig, ohne ein hochqualitatives Steuerungs- und Kommunikationssystem auszukommen, das diesen Herausforderungen gewachsen ist. Agilität alleine genügt nicht, selbst wenn sie gut skaliert ist, weil sie sich auf die Prozesse beschränkt, und nicht auf die Steuerung des Unternehmens als Ganzes. Der Aufbau einer starken Neurologie des Unternehmens ist im Sinne der «Total Management Quality» deshalb die aktuell wichtigste Aufgabe des Top-Managements. Viability ist der nächste Schritt nach der Agility.

Hinweis: Erstveröffentlichung 11/23 im Q-Magazin

Laura Kronen

Laura Kronen (1980) ist Partner bei Berylls by AlixPartners (ehemals Berylls Strategy Advisors) mit Schwerpunkt Transformation. Menschen zu bewegen und Organisationen voranzubringen begeistert sie. Mit über 18 Jahren Industrie- und Beratungserfahrung liegt ihr Fokus auf transformativen Fragestellungen im Operations Umfeld – vom Executive bis zum einzelnen Mitarbeiter, bei Herstellern und Zulieferern. Sie unterstützt ihre Kunden dabei, Strategie, Struktur und Kultur in ihrem jeweiligen Marktumfeld in Einklang zu bringen und somit ihre Resilienz zu stärken.

Bevor Laura Kronen zu Berylls kam, arbeitete sie bei PwC Strategy&, Volkswagen AG und Audi. Sie hat einen Diplomabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Peter Eltze

Peter Eltze (1964) ist seit November 2015 als Partner bei Berylls by AlixPartners (ehemals Berylls Strategy Advisors) tätig, einer internationalen und auf die Automobilitätsindustrie spezialisierten Strategieberatung. Er ist Experte für ganzheitliche Transformationsprozesse und kann auf eine langjährige Erfahrung im Vertriebs- / Marketing- und Operations-Umfeld zurückschauen.

Peter Eltze berät seit 1994 Automobilhersteller und -zulieferer im globalen Kontext. Er verfügt über ein fundiertes Expertenwissen in den Bereichen Strategie- und Organisationsentwicklung. Zu seinen weiteren fachlichen Schwerpunkten zählen unter anderem Top Executive Coaching und der Themenkomplex rund um die Gestaltung von Führungsstrukturen und -konzepten.

Vor seinem Einstieg bei Berylls Strategy Advisors war er für MP und Malik als Mitglied der Geschäftsführung.

Im Anschluss an seine kaufmännische Ausbildung bei Siemens studierte er Verwaltungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Managementlehre an der Uni Konstanz.

Sebastian Bräuer

NO TIME TO READ THIS WEBSITE?